2024.11.29

税金の話

こんにちは。

不動産コラム担当の市原です。

2024年秋、衆議院議員選挙があり、自民党、公明党の連立与党が過半数を取れませんでした。連立与党の数の力による政策のごり押しが出来なくなり、自民党、公明党は過半数確保の為に躍起になっております。

多数決=民意の反映、という解釈は怖いですね。

日本は間接民主制を採用しているので、多数決が悪用されるようならば甚だ危険です。

大人がこんな具合ですから、子供の世界でも同様です。

子供は大人の真似をします。

学校の先生も「多数決で決まった」と言えば、議論による生徒たちの意見と判断するのは大変楽です。

私が小学生(今から50年近く前…)頃も多数決は絶対でした。

多数決に勝つには…その方法を子供たちは家庭や社会で教わります。

その方法は根回しです。

多数決に持ち込ませず権力者を味方につけて主張を通すことでした。

権力者を味方につける為に…権力者の弱みを握ったり、ゴマを擦ったり、騙したり…

事前に権力者を抱き込んで多数決に持ち込む手法です。

さて、政治家の先生方によってさまざまな法整備がなされ、社会を動かすために必要な「金の力」の源として、私たちは「税金」を支払います。

個人も法人も支払います。

みかじめ料のようなものかもしれません。

「税金」という言葉を聞くと、煩雑なイメージで頭がフリーズしてしまう方も多いかもしれませんが、整理すれば結構わかり易いものです。

今回は不動産に関する「税金」のお話をします。

「税金」と言っても、徴収する側は大きく2つに分かれます。

1.国・税務署による徴収。

2.地方公共団体…都道府県や区市町村

これ以外に税金と称して徴収する行為を「詐欺」と言います。注意しましょう。社会保険料は別です。

税金を払わないとどうなるのでしょうか?

税務署や行政自治体が気づいた場合、払わなかった理由により、ペナルティが違います。

悪質でない場合(申告漏れ)は、加算税、延滞税が追加されます。

悪質な場合は、重加算税がさらに追加されます。

更に悪質な場合は、刑事罰と更なる罰金が追加されます。

前職の会社近くの不動産会社が脱税で新聞に掲載されたことがありました。

3年間続けて無申告で不動産事業をしていたそうです。

当然、その会社は消滅しました。

税務署は職権で、個人や法人の預金口座を見ることが出来ます。

大半の人は預貯金を銀行に預けていますから、払った方と受け取った方の預金記録を見ると、どういうお金なのか、すぐにわかります。

税務署が個人から徴収する税金の代表的なものは、

・所得税

個人の所得(給与所得、事業所得、雑所得、一時所得等)に対して国に支払う税金

・贈与税

個人が第三者(親族含む)から金品を無償提供された時に国に支払う税金。

・相続税

相続人から財産を相続した場合に国に支払う税金

※ここまでは受益者が支払う税金。

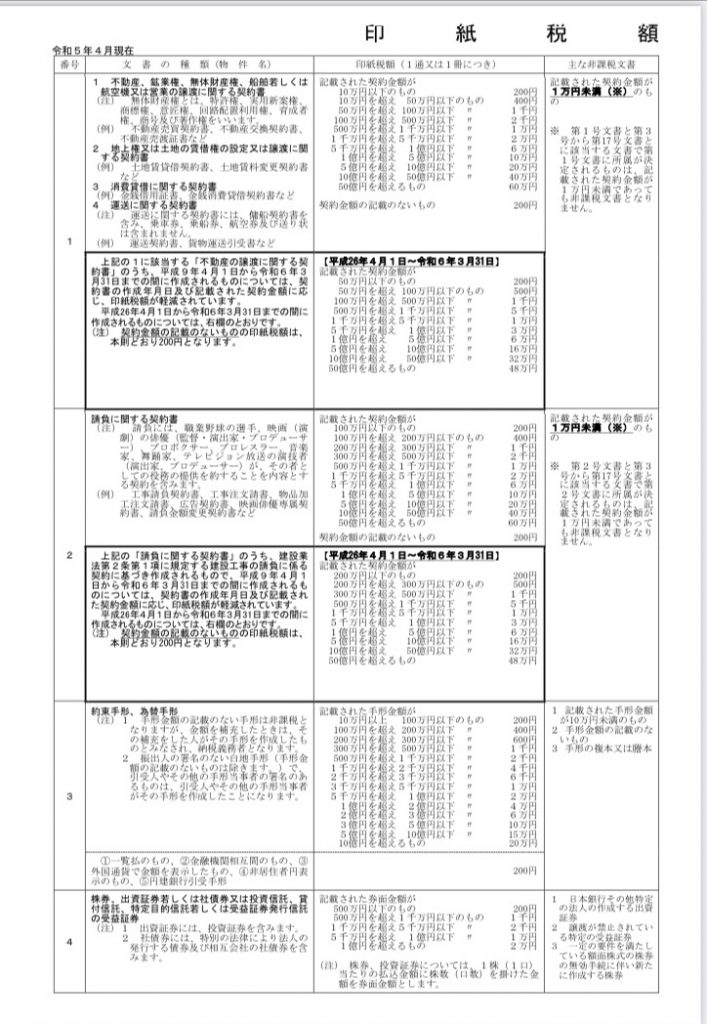

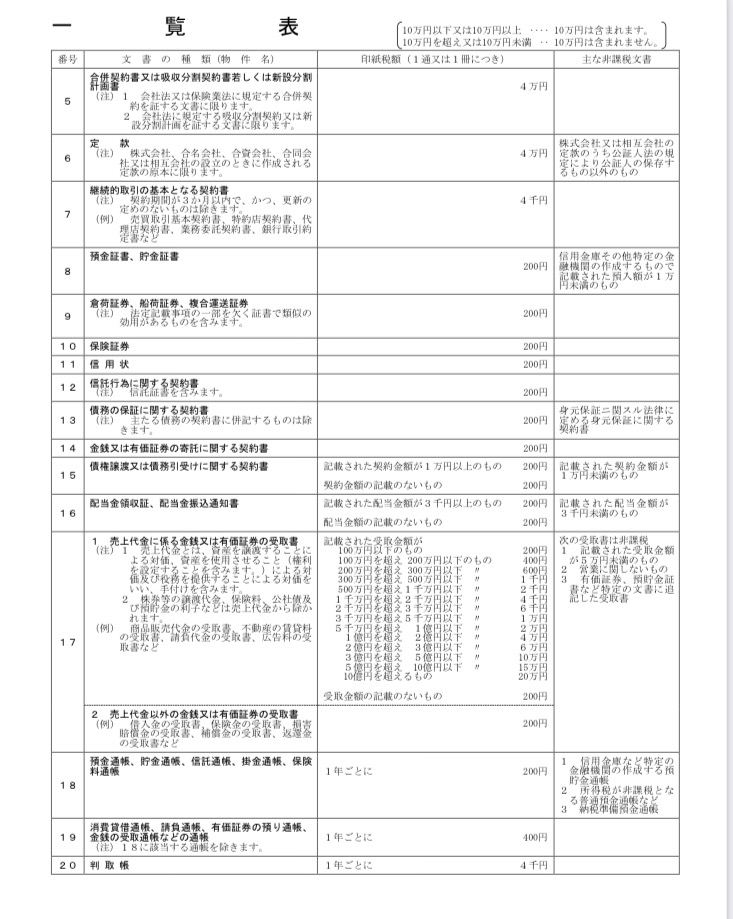

・印紙税

領収証の受け渡しや契約締結時等の締結の際に国に支払う税金。

地方公共団体(都道府県、市区町村)に個人が行政に支払う代表的な税金

・住民税

所得税の地方公共団体バージョンです。

・自動車税

オートバイや自動車等を所有している場合に個人が地方公共団体に支払う税金です。

・固定資産税

土地や建物を所有している場合に個人が地方公共団体に支払う税金です。

・都市計画税

土地や建物を所有している場合に個人が地方公共団体に支払う税金です。

・不動産取得税

土地や建物を所有した時に個人が地方公共団体に支払う税金です。

※消費税は国と地方公共団体に事業者が支払っております。事業者から商品を購入した個人は消費税を支払っておりません。従って個人が支払っている税金ではありません。

※健康保険や年金、NHKの受信料は実質税金に近い扱いですが、税金ではない、という国の見解です。

このように列記すると、そんなに多くありませんが、税金をわかりづらくしているのは、控除や特例で税金が分かりづらくなっていることです。税理士も間違う事があるほど、控除のルールが分かりづらいです。

不動産に関する税金も同様です。

土地を買った場合、お金との交換により土地を取得すると、

契約時、金銭受取時⇒印紙税

借入契約時⇒印紙税

所有権移転時⇒登録免許税(登記費用に含まれます)

⇒源泉所得税(司法書士の登記報酬に対する所得税です。)

⇒固定資産税・都市計画税(1月1日起算日ですから所有権移転時以降の日割又は月割清算となる場合が多いです。)

不動産取得税⇒所有権移転後、控除や特例に該当しない場合納付が必要。

年末調整時⇒所有してから2年目以降に所得税や住民税の還付

確定申告時⇒住宅ローン控除による所得税や住民税の還付又は買替の譲渡益に対して控除や特例非該当 部分の納税が必要。

⇒1~12月に贈与を受けたものを翌年の確定申告した場合、控除や特例に該当しない所得に対する税金の納付が必要。

ざっと挙げてもこれだけあります。

デジタル機器の発達によりもっと簡略化できると思う人もおりますが、デジタル化を推進すると「税金」関連事業者(司法書士、税理士等)が失業してしまいます。

また、法律の改定やシステムの変更がスムーズにできる国ではないので、控除や特例によって便宜を図っているのが第2次世界大戦前から続く習慣となっているようです。

この国の税金に対する考え方にも問題があります。

税務署や地方公共団体は、情報は公開している、としていますが、「知らない人」は控除や特例の恩恵を受けづらくなっている現状があります。

それでも納税者は納税しなくてはなりません。

「知らなかった」ことを理由に税務署や行政からの税金徴収を免れた例はありません。

最近は外国人納税義務者も増えているので、校正、公平に税金の徴収をしてもらいたいものです。

今の日本の税制は税制を知らない納税者に対して、あまり親切ではありませんが、それでも、以前に比べて相談は出来るようになってきております。

わからないまま保留にすることなく、わからないことは聞いてみることをお勧めします。

不動産に関する税金の実際にあった話をします。

1.3000万円特別控除と買い替え特例を一緒に使える、とお客様に話してトラブルになった例を聞きました。実は初めて働いたハウスメーカーの上司がそのトラブルを起こしました。バブル時不動産価格はどんどん上昇して、譲渡益が3000万円を超えてしまった際に、3000万円特別控除で控除できない金額を買い替え特例で賄える、と話してしまい、裁判まで発展しました。結果は判決まで進むことなく和解金で解決、となりました。

2.バブル崩壊後、不動産会社もいろんな節税対策を講じました。その中の一つが契約時の印紙税の貼付です。印紙税法上では契約書等の文書は原本に対して印紙の貼付となっており、バブル崩壊後に契約書を1部作成して、原本を必要とている方が印紙税を負担して、他方は写し(コピー)とする方法が増えていきました。印紙税法上では、課税対象になる文書の原本に印紙を貼ることになっているようです。現在でもこの方法で契約を締結する会社は多くあります。

3.先般、買替で新居を探しているお客様のお話ですが、初めての不動産を購入したにもかかわらず、住宅ローン控除の手続きをしていなかった方がいらっしゃいました。会社経営者でしたが、おそらく仲介業者や売主から住宅ローン控除の話がなかったのではないかと思われます。実に勿体ない話です。知らなかったから仕方がないではなく、公平、公正であるならば、そのような方が手続きなしでも住宅ローン控除による恩恵が受けられるようにして欲しいものです。

4.建売住宅を契約したお客様で、親からの資金援助を受けたにもかかわらず、申告しなかったために、税務署からのお尋ねがあり、相談に来たお客様がいます。第三者から資金援助を受けた場合にはちゃんと申告してください、と話していたのですが、煩雑な不動産の購入手続きのため、忘れてしまった、との事でした。

5.以前(20年以上前)、注文住宅の契約をしてもらったお客様の話です。そのお客様は自営業者で、タンス預金が沢山あったようです。自分の子供が結婚するので、家を建ててあげたい、とのことで、中間金を現金で支払いたい、とのことで自宅まで呼ばれました。たくさんの札束を目の前に積まれただけでも驚きましたが、枚数を数えて領収証を渡した後、そのお客様が私の目の前でその領収証を破った行為には驚きました。当然、私は脱税を進めたことはありません。お客様は領収証を捨てることでタンス預金に対する税務署の追及を免れることが出来る、と考えていたようです。私に対して、領収証を捨てた行為に対して説明はありませんでしたが、決済したにもかかわらず、あまり良い気持ちがしなかったことを思い出します。

人間、隠し事や、やましい事を抱えると精神を病みます。

健全に生きる為にも正しい納税をお勧めする反面、国や地方公共団体に対しては、確定申告の手続きなしで控除や特例が受けられるようにしてもらいたいものです。

そして税を徴収する方も、わかり易く、申告に頼らずに自動的に税を徴収するシステムを作って欲しいものです。